「このクルマ、あと何年乗れるだろう?」この疑問は多くのオーナーが一度は抱くものです。

しかし、その答えは単に年式や走行距離だけでは導き出せません。メンテナンス履歴、使用環境、部品の耐用年数、運転スタイル、さらには暖機運転の仕方までが寿命を左右します。

特に暖機運転は、エンジン寿命を延ばす一方で、CO₂排出や燃費悪化にも影響を与えるため、正しい理解が欠かせません。

この記事では、科学的な視点から愛車寿命を見極め、長く安全に乗り続けるための戦略を解説します。

目次

- クルマの寿命を決める要素とは

- 年式・走行距離だけでは語れない現実

- 部品ごとの耐用年数と交換サイクル

- 使用環境と運転スタイルが与える影響

- 暖機運転の功罪とCO₂排出への影響

- メンテナンス履歴の有無で変わる寿命予測

- 実際の寿命データから見る国産車と輸入車の違い

- 愛車寿命を延ばすための実践ポイント

- オルクラ的「寿命の見える化」活用法

1. クルマの寿命を決める要素とは

寿命を左右する主要因は次の5つです。

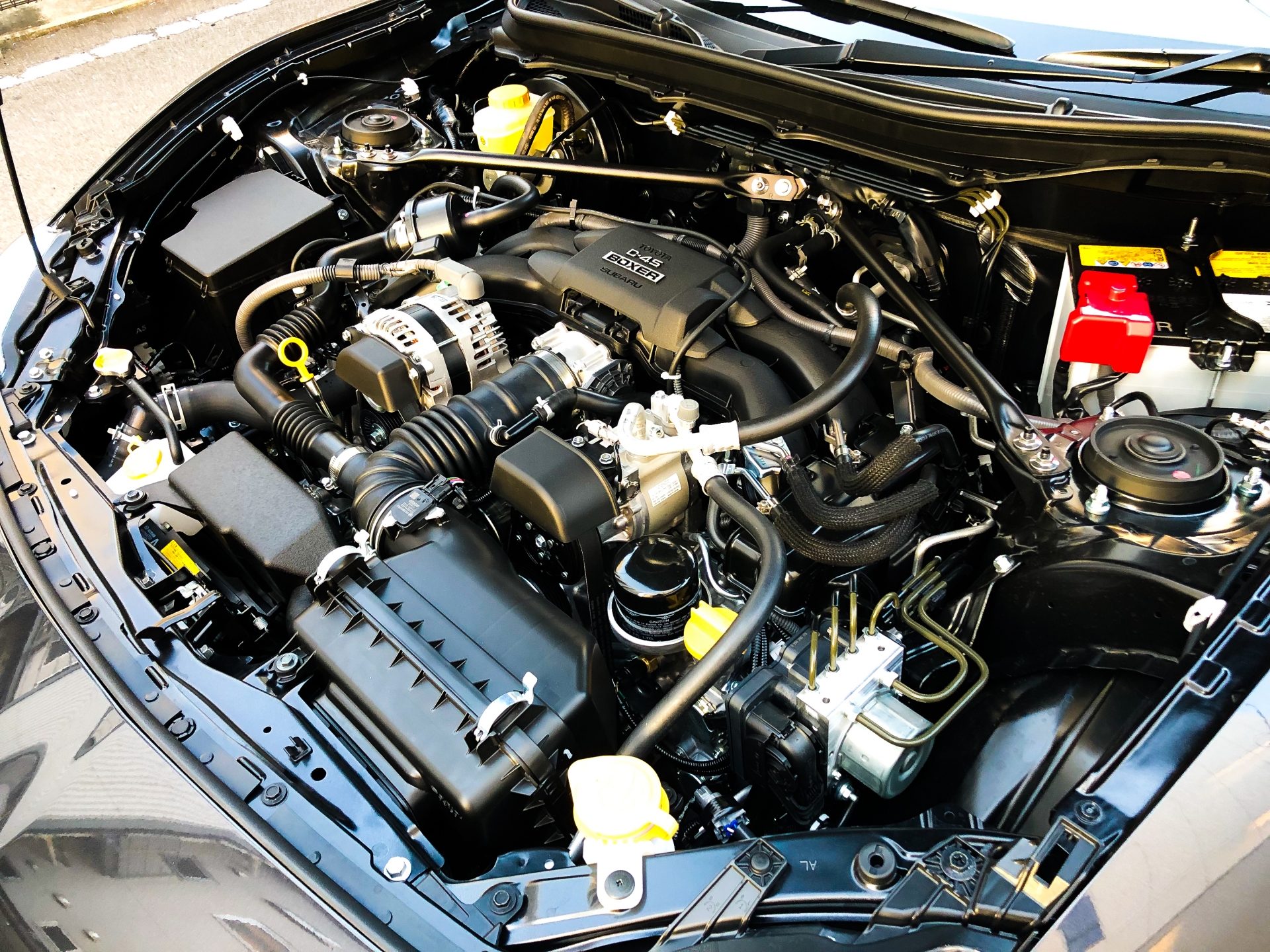

- 機械的要因:エンジン・トランスミッション・足回りなど主要部品の劣化

- 消耗部品の交換状況:タイミングベルト、バッテリー、ブレーキなど

- 使用環境:気候、道路状況、保管環境(屋内か屋外か)

- メンテナンス状況:定期点検や予防整備の有無

- 運転スタイル:急加速や短距離走行の頻度

これらが複雑に絡み合い、寿命は決まります。走行距離と年式による判定が現在は主流ですが、それはあくまでも簡便的に状態を推定するものであり、個々個別の車の状態を表したものではありません。

2. 年式・走行距離だけでは語れない現実

10年10万kmで寿命、というのは過去の常識です。現代の車は20万km程度走れるよう設計されていると言われており、整備次第ではそれ以上も走行可能な場合もあります。

ただし、オイル交換を怠る、冷却水を放置するなど、いわゆる「ノーメンテナンス」では実現しないばかりか、10万kmを待たずに大修理が必要になる場合もあります。

3. 部品ごとの耐用年数と交換サイクル

| 部品 | 耐用年数/走行距離の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| タイミングベルト | 10万km | 切れるとエンジン損傷の恐れ |

| ウォーターポンプ | 10万km | 冷却不良でオーバーヒートの危険 |

| ブレーキパッド | 3〜5万km | 走行環境で変動 |

| バッテリー | 3〜5年 | 寒冷地は短命化しやすい |

| ショックアブソーバー | 8〜10万km | 乗り心地や安全性に影響 |

| マフラー | 10〜15年 | サビや腐食に注意 |

| オルタネーター | 15万km | 発電不良で走行不能に |

4. 使用環境と運転スタイルが与える影響

北海道の冬道と沖縄の温暖な道路では劣化スピードが当然異なってきます。

- 寒冷地:エンジン始動時の負荷増、融雪剤による下回り腐食

- 沿岸部:潮風によるサビ

- 都市部短距離走行:エンジンが暖まりきらず燃焼効率が悪化し、内部にカーボンが堆積

また、運転スタイルも重要で、急加速・急ブレーキの多用は寿命を縮め、穏やかな運転は寿命を延ばします。

5. 暖機運転の功罪とCO₂排出への影響

暖機運転のメリット

- エンジン内部の潤滑を確保

冷間時はオイルが硬く、金属摩耗が進みやすい。暖機でオイルを適温にすれば摩耗を防げる。 - 燃焼の安定化

冷間時は燃料を濃く噴射するため不完全燃焼が起こりやすい。適温まで温めれば燃焼効率が改善。

暖機運転のデメリット

- CO₂排出量の増加

アイドリング中は距離を稼がず燃料を消費するため、CO₂排出が増える。 - 燃費悪化

走行距離ゼロで燃料を使うため、平均燃費を下げる要因になる。

現代車での推奨

現代の電子制御エンジンは、数十秒の暖機で走行に必要な条件を満たします。

- 寒冷地を除き30〜60秒程度の暖機でOK。

- その後はゆっくり走りながらエンジンを温める方がCO₂削減につながる。

6. メンテナンス履歴の有無で変わる寿命予測

整備履歴があれば交換済み部品や消耗状況がわかり、寿命予測が容易になります。

履歴がなければ、部品が限界に近づいているか判断できず、突発故障や高額修理のリスクが高まります。

7. 実際の寿命データから見る国産車と輸入車の違い

- 国産車:耐久性高く20万km超の事例多数。維持費も比較的低め。

- 輸入車:部品交換サイクルが早くコスト高めだが、適切な整備で15〜20万km以上可能。欧州車は部品供給が安定し長期保有も現実的。

ただし、12年を過ぎてくるとパーツの供給自体がなくなってくる場合もあります。人気車種であればパーツも揃いますが、レアな車であれば、パーツがない、ということもあり得るので注意が必要です。

8. 愛車寿命を延ばすための実践ポイント

- 定期点検を守る

- 部品は壊れる前に交換

- 寒冷地では短時間暖機+穏やかな走行開始

- 急加速・急ブレーキを避ける

- 屋根付き駐車や防錆処理で腐食防止(コーティングなども効果的)

9. オルクラ的「寿命の見える化」活用法

オルクラ「ログブック」なら整備・交換履歴を時系列で管理でき、次のようなメリットが得られます。

- 寿命予測ができる

- 交換時期の可視化できる

- 売却時の履歴証明にもなる

整備履歴が蓄積されれば、「あと何年乗れるか」をデータで判断しやすくなるし、不安を減らして長く乗り続ける手助けになります。しかし、オルクラの「ログブック」は簡単入力機能があるとはいえ、最初は習慣付けが必要です。ハックブックなどを読みながら、入力へのモチベーションを維持してくことも大切です。